「なぜ日本では自民党政権が長く続いているのか?」

これは多くの国民が抱く疑問です。

1955年の結党以来、ほとんどの期間で与党を担ってきた自民党。

その背景には、選挙制度や組織力、野党の弱さなど複数の要因があります。

本記事では、自民党が長期政権を維持できる理由をわかりやすく解説します。

自民党政権が続く理由とは?

自民党が長期にわたって政権を維持し続けている理由は、単純に「国民の圧倒的支持」だけではありません。

むしろ、複数の構造的要因が組み合わさって、自民党に有利な政治環境が作られているのが実情です。

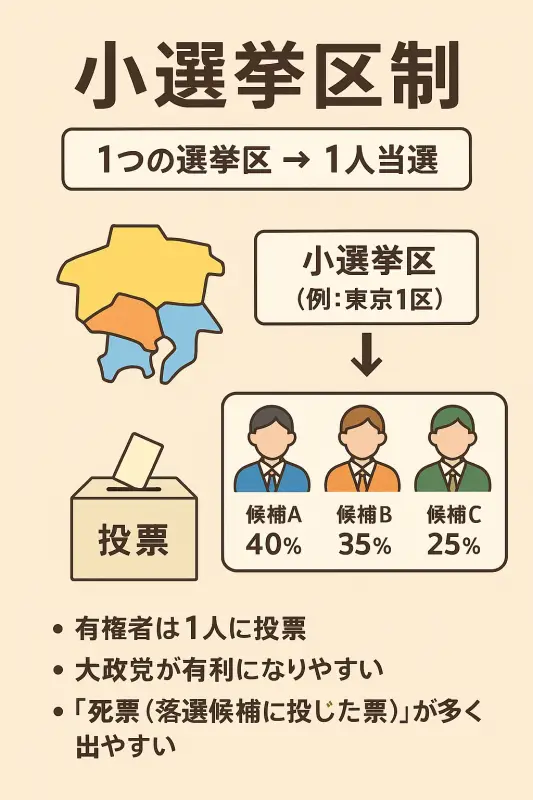

選挙制度の特徴(小選挙区+比例代表制)

日本の衆議院選挙では、小選挙区比例代表並立制が採用されています。

この制度は、自民党にとって非常に有利に働く特徴を持っています。

小選挙区制では、各選挙区で最も多くの票を獲得した候補者が当選する「勝者総取り」方式です。つまり、全体の得票率が35~40%程度でも、他の政党が票を分け合えば当選できてしまいます。

実際、自民党の得票率は近年の選挙でも40%台前半にとどまることが多いものの、議席数では圧倒的多数を占めているケースが珍しくありません。

一方で野党側は、票が分散しがちです。

立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党など複数の政党が存在し、反自民票が分散することで、結果的に自民党候補の当選を後押しする構図になっています。

選挙協力が行われることもありますが、各党の政策的立場の違いから、十分な連携が取れないことも多いのが現状です。

さらに、小選挙区制は既存の強い政党に有利な制度でもあります。

知名度の高い現職候補や、強固な地盤を持つ政党が圧倒的に有利になるため、自民党のような「老舗政党」には追い風となります。

地方組織と企業団体との強い結びつき

自民党の強さの源泉の一つは、全国に張り巡らされた組織網です。

都道府県連、市町村支部、そして各種業界団体との密接な関係により、草の根レベルでの集票システムが確立されています。

農業協同組合(JA)、医師会、建設業界、商工会議所など、様々な業界団体が自民党を支援しています。

これらの団体は、構成員に対して選挙時の投票を呼びかけるだけでなく、日常的に自民党議員との関係を維持し、政策要望を伝える役割も果たしています。

特に地方では、こうした業界団体の影響力は都市部以上に大きく、「組織票」として自民党を支える基盤となっています。

また、自民党は地方議員の数も圧倒的に多く、市町村議会議員から都道府県議会議員まで、幅広いネットワークを持っています。

これらの地方議員は、国政選挙の際には強力な「集票マシン」として機能し、地域密着型の選挙活動を展開します。

対照的に、野党の多くは組織基盤が弱く、特に地方での存在感が薄いのが実情です。

労働組合が支援基盤となっている政党もありますが、組合組織率の低下とともに、その影響力も限定的になっています。

野党が政権交代の受け皿になりにくい理由

野党側の課題も、自民党政権継続の要因として挙げられます。

最も大きな問題は、野党間の政策的な違いと連携の難しさです。

立憲民主党は従来のリベラル・左派的な政策を掲げ、日本維新の会は改革志向で市場重視の政策を打ち出しています。

国民民主党は中道的な立場を取り、共産党は社会主義的な政策を主張しています。

これらの政党が統一した政権構想を示すことは容易ではなく、有権者にとって「自民党に代わる明確な選択肢」として認識しにくい状況が続いています。

また、野党は政権担当能力に対する疑問を持たれがちです。

2009年から2012年の民主党政権時代の混乱が記憶に新しく、「野党に政権を任せても大丈夫か」という不安を持つ有権者も少なくありません。

経済政策や外交政策での具体的な代替案を示すことができていないという批判もあります。

さらに、野党は資金面でも自民党に劣ります。

企業からの政治献金は圧倒的に自民党に集中しており、選挙資金や政治活動資金の面で大きな格差が生まれています。

自民党の政策スタイル

安定を重視する経済政策

自民党の政策スタイルも、長期政権維持に寄与しています。

経済政策では、急激な変化よりも安定性を重視する傾向があります。

「アベノミクス」に代表されるように、金融緩和、財政出動、成長戦略という「三本の矢」で経済の安定的成長を目指す政策が基本となっています。

これは劇的な変化をもたらすものではありませんが、大きな混乱も避けられるため、現状に不満がない層からは支持されやすい政策です。

また、業界団体との関係を重視し、各業界の要望に応える政策も展開しています。

農業分野では農協改革を進めながらも基本的には農家保護の姿勢を維持し、建設業界には公共事業を通じて支援を行うなど、支持基盤を意識した政策運営が行われています。

外交・安全保障での一貫性

外交・安全保障分野では、日米同盟を基軸とした政策を一貫して維持しています。

この分野では、政権交代による政策の大幅な変更リスクを避けたいと考える有権者も多く、「安定感」が評価される要因となっています。

近年は中国の台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発など、東アジア情勢が不安定化していることもあり、外交・安全保障政策の継続性を重視する声も強まっています。

自民党は長年にわたって政権を担ってきた経験から、各国政府との人的ネットワークも豊富で、この点も「安心感」につながっています。

国民の支持構造

「積極的支持」より「消去法で支持」が多い

重要なのは、自民党への支持の多くが「熱狂的な支持」ではなく、「他に選択肢がないから」という消極的なものであることです。

各種世論調査を見ても、自民党支持者の中で「他の政党よりもましだから」「安定しているから」といった理由を挙げる人が多いのが特徴です。

この「消去法による支持」は、野党の力不足と表裏一体の関係にあります。

有権者が現状に完全に満足しているわけではないものの、「変化のリスクを取るよりは現状維持の方が安全」と判断している面が強いのです。

無党派層の動向も注目されます。

選挙時に無党派層の支持を得られるかどうかで勝敗が決まることも多いのですが、無党派層の多くは政治への関心が低く、投票率も低い傾向があります。

政治に不満があっても選挙に行かない層が多いことも、結果的に組織票を持つ自民党に有利に働いています。

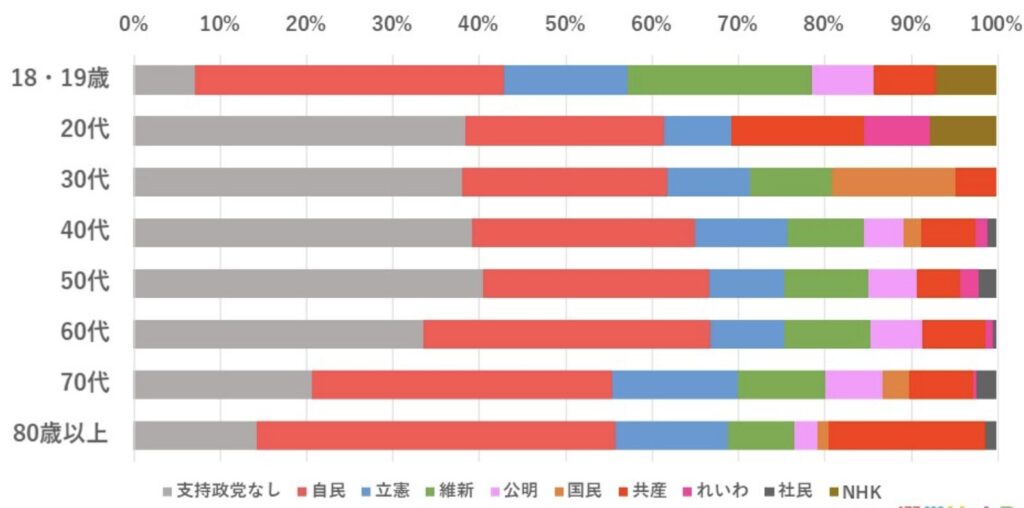

世代別で異なる自民党支持の傾向

世代別の支持傾向を見ると、興味深い特徴があります。

若年層では自民党支持率が比較的高い一方で、中高年層では政権批判的な意見も多く見られます。

現在の若年層の自民党支持の背景には、「政治の安定」を重視する傾向があります。

就職活動や将来設計を考える上で、政治的な混乱よりも安定を求める心理が働いているとみられます。

また、民主党政権時代を直接経験していない世代でもあり、「政権交代への不安」も相対的に小さいという特徴もあります。

一方で、中高年層は年金問題や社会保障制度への不安から、現政権への批判的な意見を持つ人も少なくありません。

しかし、野党への期待も低く、結果的に「不満はあるが自民党以外に選択肢がない」という状況になっているケースが多いのが実情です。

高齢層では、これまでの自民党政権下での安定した社会を経験してきたことから、変化に対する警戒感が強い傾向があります。

特に地方の高齢層では、地域の自民党議員との人的なつながりも強く、これが組織票として機能しています。

まとめ

- 自民党は制度と組織力に守られた「強い政党」

自民党の長期政権は、小選挙区制という選挙制度と全国に張り巡らされた組織網によって支えられています。

業界団体との密接な関係や豊富な地方議員ネットワークは、他の政党が簡単に追いつけない強固な基盤となっています。 - 国民は必ずしも熱狂的に支持しているわけではない

世論調査からも明らかなように、自民党への支持の多くは「積極的支持」ではなく「消去法による支持」です。

現状に完全に満足しているわけではないものの、政治の安定を重視し、変化のリスクを避けたいと考える有権者が多いのが現実です。 - 「他の選択肢がない」という状況が続く限り、自民党政権は維持されやすい

野党の組織力不足、政策的な違いによる連携の困難、政権担当能力への疑問などが解決されない限り、現在の政治構造が大きく変わることは考えにくいでしょう。

有権者にとって「現実的な選択肢」となる野党の登場が、真の政治変化の鍵を握っているといえるでしょう。

日本の政治状況を理解する上で重要なのは、自民党政権の継続が必ずしも「圧倒的な国民支持」によるものではなく、複合的な要因によって作り出された構造的な現象であるということです。

今後の政治の行方を考える際には、こうした構造的要因の変化にも注目していく必要があるでしょう。

コメント