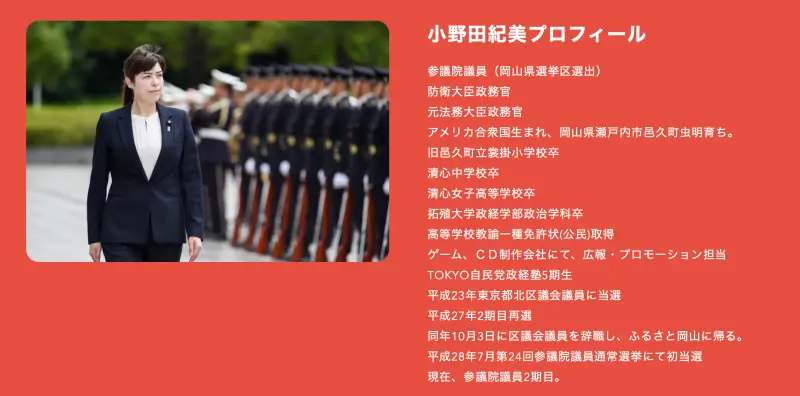

経済安全保障担当大臣に就任した小野田紀美氏。

『明日の準備で時間ないからごめんなさい』

と記者団の取材を断ると、瞬く間にSNSで拡散された。

「閣僚としてどうなのか」

「政治家としてどうなの?」など

否定的な投稿が相次ぎました。

小野田紀美という政治家は、取材陣を「好んでいない」ということだ。

SNS世代の政治家として、Xのフォロワー20万人を誇る小野田氏。直接的な発信を得意とする彼女にとって、伝統的なメディアとの関係は必ずしも重要ではないのかもしれない。しかしそれは、民主主義における「説明責任」という観点から見たとき、果たして適切なのだろうか。

本記事では、小野田紀美氏の過去の発言や行動を振り返りながら、彼女がなぜ取材陣を嫌うのか、その背景と影響を探っていく。

小野田紀美とはどんな人物か

小野田紀美氏を語る上で欠かせないのが、そのユニークな経歴と政治信念である。

生い立ちと経歴

1982年12月、岡山県に生まれた小野田氏は、日本人の父とアメリカ人の母を持つ。慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、外資系企業で勤務するというエリートコースを歩んだ。しかし政治への志は強く、2016年の参議院議員選挙(岡山選挙区)で初当選を果たす。当時33歳という若さでの当選は、自民党内でも注目を集めた。

政治スタンスと専門分野

小野田氏は、保守派の中でも特にタカ派として知られる。安倍晋三元首相の路線を支持し、憲法改正、防衛力強化、経済安全保障を重視する姿勢を鮮明にしている。外国人政策については厳格な立場を取り、移民政策には慎重な意見を持つことでも知られる。

専門分野は経済安全保障と外交・安全保障政策。特に中国との経済的な相互依存関係を見直し、サプライチェーンの強靭化を訴えてきた。こうした政策的な一貫性が、高市政権での経済安全保障担当大臣への抜擢につながったと見られる。

SNSでの存在感

小野田氏の最大の特徴は、SNS、特にX(旧Twitter)を駆使した情報発信だ。フォロワー数は20万人を超え、政治家としては高い影響力を持つ。投稿内容は政策解説から党内の動き、時には私生活の一端まで幅広く、支持者との距離が近いことで知られる。

しかし同時に、批判的なコメントに対しては容赦なくブロックする姿勢でも有名だ。「ブロック祭り」と揶揄されるほどで、異論を遮断する傾向が指摘されている。この姿勢が、後述するメディアとの確執にもつながっていると見る向きもある。

政治家としての評価

支持者からは「本音を言える政治家」「行動力がある若手」として高く評価される一方、批判者からは「独善的」「説明責任に欠ける」との声も上がる。2022年の参議院選挙では、従来の自民党候補が受けていた公明党の推薦を断り、独自路線で再選を果たした。この選択は、既存の政治構造に縛られない姿勢の表れとして、賛否両論を呼んだ。

総じて言えば、小野田紀美氏は「新しい時代の保守政治家」として、従来型の政治家像とは異なる存在感を放っている。その個性が、メディアとの関係性にも色濃く反映されているのだ。

保守派の「若手ホープ」とメディアとの確執

小野田氏がメディアと良好な関係を築いてきたとは言い難い。X を積極的に活用する反面、批判的なコメントには敏感に反応し、前述の通り「ブロック祭り」と揶揄されるほど異論を遮断する傾向がある。過去には党内の盗撮事件でマスコミを強く非難するなど、取材陣との摩擦は絶えなかった。

安倍政権時代から保守派の「若手ホープ」として注目を集め、外国人政策や経済安全保障を担当するタカ派として、その発言は常に注目されてきた。しかしそれは同時に、批判の対象にもなりやすいということでもある。

そして2025年の高市政権発足。就任初日から「取材拒否」とも取れる姿勢が目立ち始める。こうした背景から、彼女の発言は単なる個人的感情ではなく、「政治家の本音」として注目を集めることになった。

就任初日から露わになった「取材嫌い」

2025年10月、高市早苗政権の発足に伴い経済安全保障担当大臣に就任した小野田紀美氏。華々しい閣僚デビューとなるはずだったその初日、彼女の「取材嫌い」が早くも話題となった。記者団対応で見せた露骨な不快感は、ネット上で「閣僚としてどうなのか」「むしろ本音が見えて好感が持てる」と賛否両論を巻き起こしている。

SNSを積極的に活用し、直接的な発信を得意とする小野田氏。しかし、その裏側には伝統的なメディアとの深い溝が存在する。なぜ彼女は取材陣を嫌うのか? 過去の発言や行動から、その背景を探ってみたい。

保守派の「若手ホープ」とメディアとの確執

小野田紀美氏は1982年岡山県生まれ。慶應義塾大学法学部を卒業後、外資系企業勤務を経て2016年に参議院議員に初当選した。

安倍政権時代から保守派の「若手ホープ」として注目を集め、外国人政策や経済安全保障を担当するタカ派として知られる。

X(旧Twitter)のフォロワーは20万人を超え、SNS上での影響力も大きい。

その一方で、メディアとの関係は必ずしも良好とは言えない。小野田氏はXを積極的に活用する反面、批判的なコメントには敏感に反応し、「ブロック祭り」と揶揄されるほど異論を遮断する傾向がある。過去には党内の盗撮事件でマスコミを強く非難するなど、取材陣との摩擦は絶えなかった。

そして2025年の高市政権発足。就任初日から「取材拒否」とも取れる姿勢が目立ち始める。こうした背景から、彼女の発言は単なる個人的感情ではなく、「政治家の本音」として注目を集めることになった。

時系列で見る「取材陣嫌悪」発言

2025年10月21日:就任初日の記者団対応

高市政権発足式後、経済安全保障担当大臣として初めて記者団の取材に応じた小野田氏。しかし、その表情は硬く、質問攻めに対して「初日からこれか…」と顔をしかめる様子が目撃された。回答は簡潔に切り上げられ、一部メディアからは「取材を嫌う閣僚の典型」と評された。

東京新聞の報道では、彼女のタカ派スタンスと絡めて「差別政策への懸念」が指摘され、メディアとの対立構造がさらに鮮明になった。就任早々の不快感露呈は、今後の政権運営における「説明責任」への疑問符として受け止められている。

2025年7月30日:党内盗撮事件への激怒

自民党の非公開会議で録音された音声がマスコミに流出した事件。これに対し小野田氏はXで強い怒りを表明した。「非公開の会議を盗録したあげく、マスコミに売るような人間が我が党の関係者にいるということ…即座に辞任を」――取材陣を「売る」存在として痛烈に批判したこの投稿は、彼女のメディア不信を象徴するものとなった。

週刊女性PRIMEでは、この発言と共に小野田氏の「ブロック多用」も指摘され、「メディア不信の象徴」との評価が下された。党内からの情報漏洩を批判する文脈ではあったものの、マスコミへの敵意がにじみ出る表現として注目を集めた。

2025年10月15日:怪文書騒動での苦言

首相指名選挙を巡り、「造反議員」のリストとされる怪文書が出回った際、小野田氏は「怪文書なんか相手にしてたらキリがない」と不快感を露わにした。この発言は、間接的にメディアの拡散姿勢を牽制するものと受け取られた。

産経新聞やYahoo!ニュースでは、萩生田幹事長代行の「愚かなこと」発言と並んで報じられ、党幹部の「メディア軽視」姿勢として批判の対象となった。取材の「無駄さ」を強調するこの態度は、ジャーナリズムの役割そのものへの疑問として映った。

その他の関連発言

2025年10月1日には、総裁選関連の中傷に対して「罵るような攻撃的発信は応援にならず」と自戒しつつ、メディアの過熱報道を暗に批判する投稿も見られた。さらに外国人政策担当就任後の10月22日の会見では、記者からの質問を「不公平を感じる状況」と一蹴するニュアンスの発言もあり、メディアとの距離感は一貫して冷ややかだ。

なぜ取材陣を嫌うのか? その背景と影響

小野田氏の「取材嫌い」には、いくつかの要因が考えられる。

第一に、保守派特有の「メディア不信」文化だ。安倍・高市路線を継承する彼女にとって、既存メディアは「偏向報道」の象徴として映る。特に左派的とされる報道機関への警戒感は強く、それが表面化したものと見られる。

第二に、X中心の直接発信志向である。SNSを通じて有権者と直接つながることを重視する彼女は、取材という「フィルター」を経由した情報伝達に価値を感じていない可能性がある。従来型のメディアリレーションを「古い」と考えているのかもしれない。

第三に、過去の選挙経験も影響しているだろう。2022年の参議院選挙では公明党の推薦を断り独自路線を貫いた経緯があり、既存の権力構造やメディアとの「なれ合い」を嫌う姿勢が根底にある。

しかし、この姿勢には批判も多い。note等のメディア記事では「説明責任の欠如」として厳しく指摘されており、閣僚としての透明性を疑問視する声は少なくない。支持者からは「本音を言う政治家」として評価される一方、野党や批判的なメディアからは「国民不在の傲慢さ」と非難されている。

就任直後に見せた不快感は、高市政権そのものが抱える「分断深化」の象徴とも言える。効率を重視するあまり、民主主義に不可欠な「説明と対話」が軽視されているのではないか――そんな懸念の声も上がり始めている。

SNSでの反応

SNSでは、賛否両論あり否定的な意見の投稿が多く見受けられました。

基本的に彼女、取材を受けないんだよね。

— 会館の美女★フリーランスのあづみです (@main_streamz) October 22, 2025

週刊誌の記者が単に「挨拶」に出向いただけで、「私、週刊誌が嫌い」と拒否されたらしい。

嫌いでもいいけど、それって政治家としてどうよ?? https://t.co/dIMEo7smNk

いきなり喧嘩腰の極右政党

— ジョンレモン (@horiris) October 22, 2025

国民に寄り添う政治が出来るはずがない。

大野田紀美、21日に首相官邸を訪れた際は記者団の取材に応じなかった。 https://t.co/lm3tVI9Xx5 pic.twitter.com/mJQwKbslEw

しかし、コメントでは時事通信の報道の件や

しっかりと、『明日の準備で時間ないからごめんなさい』

と発言が聞こえたことから支持率を下げるような報道をしていると擁護するコメントが多く寄せられています。

閣僚としての今後に注目

小野田紀美氏の一連の発言は、政治家と取材陣との緊張関係を映し出す鏡だ。

SNS時代の新しい政治家像を体現する存在として支持する声がある一方、民主主義の基盤である報道の自由や説明責任への軽視として懸念する声も根強い。

経済安全保障という重要ポストを担う閣僚として、彼女が今後どのような姿勢で臨むのか。

メディアとの関係をどう構築していくのか。あるいは、このまま「直接発信」路線を貫き通すのか。

高市政権の行方と共に、小野田紀美氏の動向は引き続き注目に値するだろう。

※本記事は2025年10月までの公開情報に基づいて執筆されています。今後の状況変化にご注意ください。

コメント