9月22日に告示された自民党総裁選は、小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎の5氏が立候補し、「フルスペック型」(党所属国会議員票+全国党員・党友の党員票)で争われます。(自民党)

総裁選を前に小泉進次郎氏が「裏金問題で処分された議員にも再起の機会があるのではないか」と発言し、批判が噴出しています。

背景:今回の総裁選の仕組みと過去の経緯

今回は自民党が定める「フルスペック型」での選出。

国会議員票(衆参合わせて295票)と、全国の党員・党友による投票を基に算定した「党員算定票」を合わせ、合計590票をもって過半数を取る方式です。

党員投票の結果は都道府県単位で集計され、その得票を国会議員票と同数に換算するためにドント方式(比例的配分法)が使われます。

制度上は党員の声が国会議員票と同程度の重みを持つため、党内論理だけでなく党員動向も勝敗を左右します。 (自由民主党)

一方で今回、総裁選の土台になっているのは昨年以降に表面化したいわゆる「裏金問題」です。

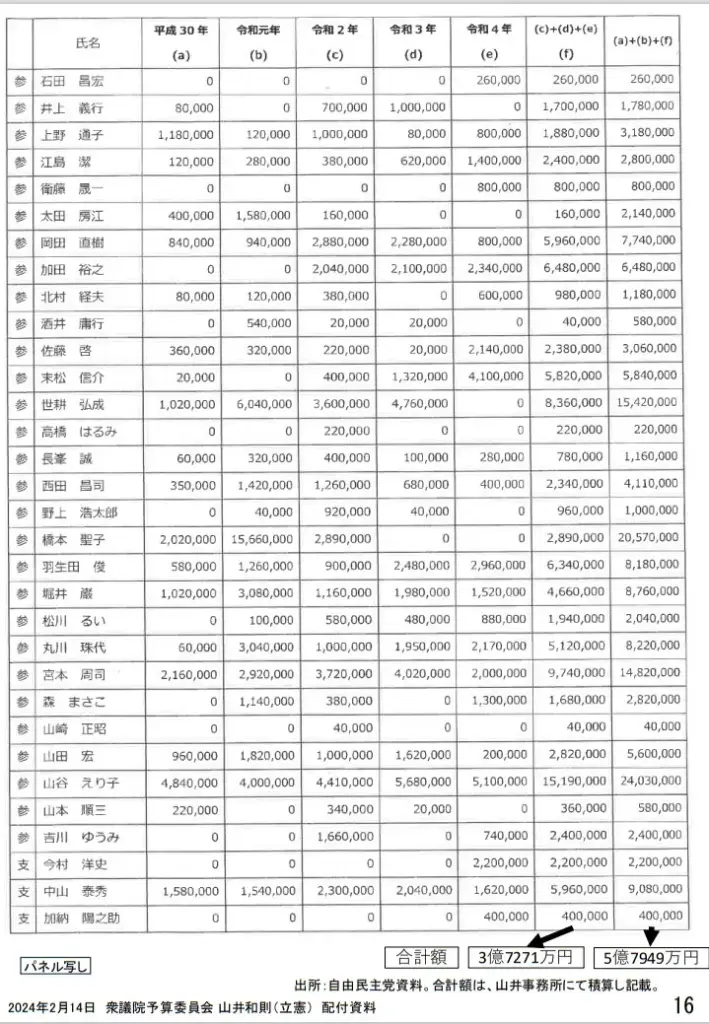

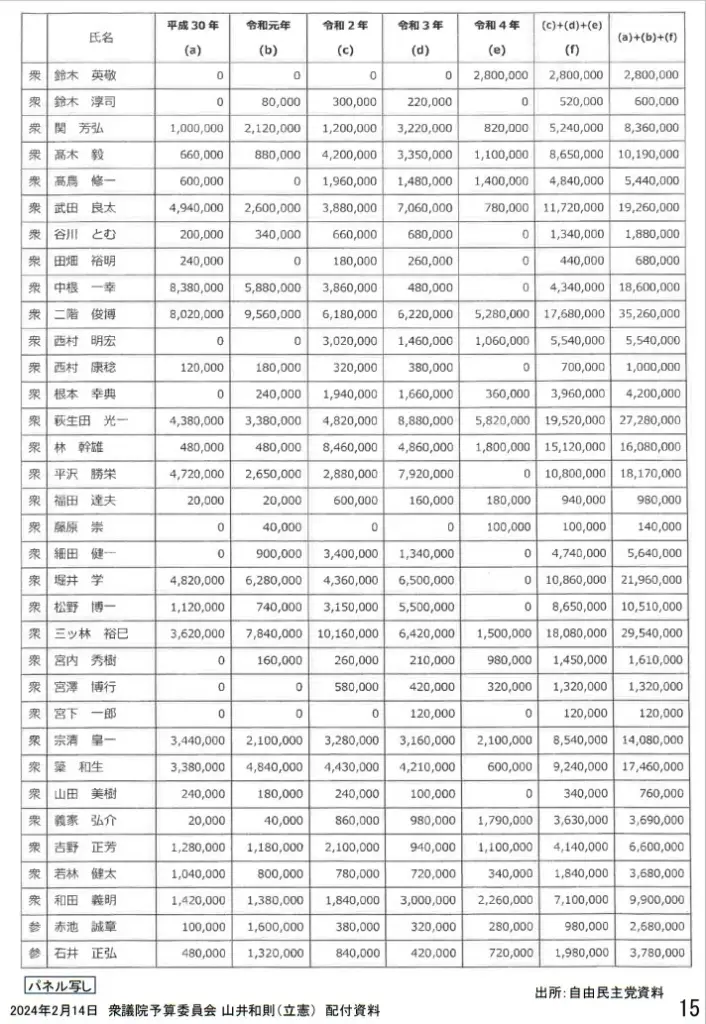

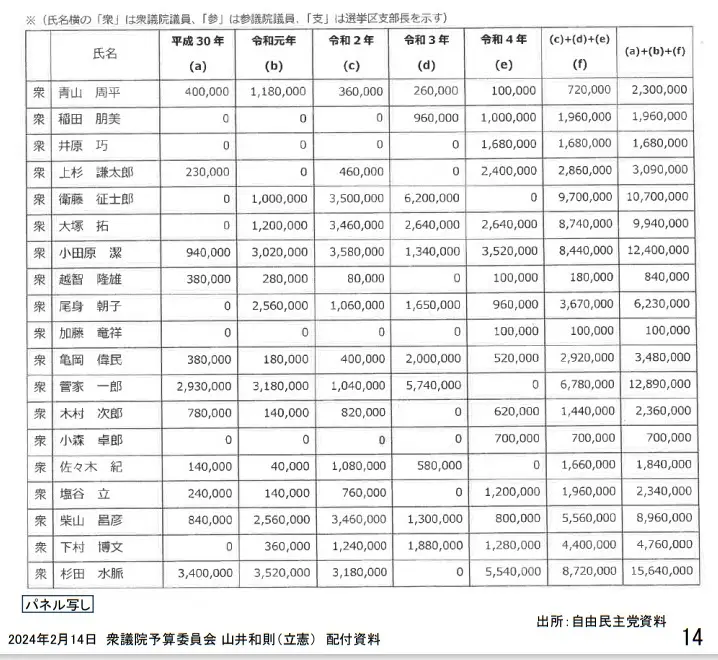

党の内部調査などで関係が指摘された議員は85人にのぼり、そのうち39人に何らかの党内処分が出されるなど、党内の責任追及と説明責任が焦点になってきました。

処分の軽重や線引きをめぐり外部からは「不十分だ」との批判が続いています。 (朝日新聞)

引用元: 山井和則HP

なぜ問題化しているのか?

小泉氏の「一度間違いをしたことで一生活躍の機会がないのか」との発言は、二段の問題を呼び起こしました。

第一に、国民感情とのズレ。

政治とカネは国民の信頼を損ねた重大な問題であり、

「ちょっとの過ち」で済ませられないという受け止めが強いこと。

第二に、党内の利害と選挙戦略。

総裁は党の顔であり、議員票の取りまとめを意識すれば

「人事で恩を返す」

圧力が働く可能性があることです。

これらが合わさると、

「責任の取られない政党」

「説明不足のまま人事が行われる」

という印象を国民に与えかねません。 (毎日新聞)

また、制度面では“党員票”の配分方法が候補者選びに複雑さを加えます。

党員票は地域ごとの支持基盤を反映しやすく、国会議員票と異なる力学を生むため、

「国会議員の支持を固める人」と

「党員の支持を集める人」

の戦略が分かれる点も争点です。 (自由民主党)

生活への影響

表面的には総裁選は党内の人事争いに見えますが、実際には政策の方向と政治文化に直結します。

内閣人事や閣外協力のあり方、経済対策や物価対策の優先順位、行政改革のスピード感などが総裁の色に左右されるため、家計や雇用、地方施策に波及します。

例えば、政治不信が高まれば行政の信頼回復に時間を要し、歳出配分や規制改革が停滞しがちになります。

加えて、政治とカネの問題が野放しにされれば、政策決定の透明性が損なわれ、長期的には税制や社会保障の議論にも悪影響を及ぼしかねません。

(※これらは制度と政治運営に基づく一般的な帰結であり、具体的な政策結果は総裁と内閣の判断に依存します。)

ネット/SNSの反応まとめ

X(旧Twitter)やまとめサイトでは、

小泉氏の発言に対して

「一般企業なら解雇レベル」

「国民の感覚とかけ離れている」といった批判が散見されます。

特に若年層や都市部を中心に「説明責任を果たしていない政治家への不寛容さ」が強く表れ、

候補者のスローガンと過去の行動の整合性を厳しく問う声が多いのが特徴です。

一方で党内支持層や一定の保守層では「再起の機会を与えるべきだ」とする声もあり、支持の分断が可視化されています。

総裁選の初期の党員調査では小泉氏が上位に立つ報道もあり、

SNSの反応がそのまま党員票に結びつくとは限らない状況です。

(J-CAST ニュース)

筆者の見解・まとめ

総裁選は党内の力学と国民の期待が同時に試される場です。

小泉氏のような発言が「内部論理」を優先していると受け取られるなら、政治不信は深まる一方でしょう。

私は「再起の可能性」と「説明責任」は対立するものではなく、

透明な事実解明と一定の説明を前提に、社会的制裁や信頼回復のプロセスを公開すること

が必要だと考えます。

具体的には、

(1)裏金問題に関する第三者による再調査と結果の公表

(2)役職起用の基準を明確化する党内規則の整備

(3)党員投票を含めた選挙プロセスの透明性向上

この三点が、短期的な支持争いを越えて政治の信頼を取り戻すための現実的な第一歩です。

コメント