ニュースの概要

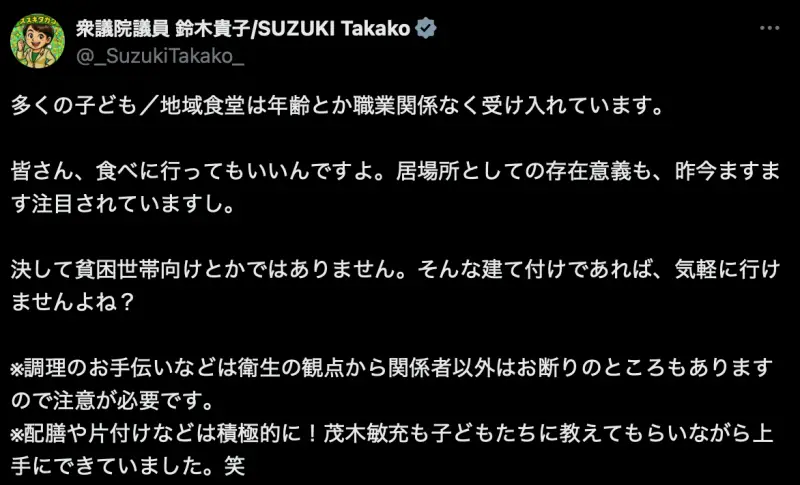

衆議院議員の鈴木貴子氏がX(旧Twitter)で投稿した「子ども食堂」に関する発言が波紋を広げています。

鈴木氏は、自民党の茂木敏充氏が子ども食堂を訪問し、子どもたちと交流した様子を紹介。

そのうえで

「子ども食堂は年齢や職業関係なく受け入れている。皆さん、食べに行ってもいいんですよ」

と述べました。

一見すると前向きなメッセージですが、

SNSでは「政治利用だ」「運営者の実情を理解していない」と批判が集中。

トレンド入りするほどの大きな議論となっています。

背景

子ども食堂は、2012年に東京都大田区で始まった取り組みがきっかけとされます。

当初は「経済的に困難な家庭の子どもたちに、栄養ある食事を安価で提供する」ことを目的にスタートしました。

しかしその後、地域によっては「子どもの居場所」「高齢者との交流」「孤食対策」など、より幅広い目的を持つ活動へと発展。

いまでは全国で1万か所を超える規模に広がっています。

政府も「こども家庭庁」などを通じて支援を検討してきましたが、現実には多くの子ども食堂は民間の善意とボランティアに支えられているのが実態です。

寄付金や地域の協力に依存し、運営費や人手が不足するケースも少なくありません。

そのため、「子ども食堂=貧困支援」という誤解を避けつつも、利用者の増加が運営側の負担になりかねないというジレンマを抱えてきました。

鈴木氏の発言は、こうした複雑な背景を持つ子ども食堂をめぐる議論に火をつけたのです。

争点 ― なぜ問題になっているのか

今回の騒動を理解するには、いくつかの論点があります。

1. 政治利用への反発

茂木敏充氏の訪問が、ちょうど自民党総裁選を控えたタイミングで行われたことから、「選挙対策のアピールに利用しているのではないか」という疑念が広がりました。

調理をしたり、お手伝いの場面を切り取られたのではなく、

ケーキを食べたり、カレーを食べる場面にフォーカスされたことで批判を浴びていました。

特に、SNS上では「ボランティアの場を政治の道具にしている」という厳しい声が目立ちます。

2. 「誰でも利用可能」という表現の誤解

鈴木氏は「誰でも食べに行っていい」と発言しましたが、子ども食堂は地域や団体によって運営方針が異なります。

子ども限定の場合もあれば、高齢者やシングル世帯を対象にしているところもあり、

一律に「誰でも」と言えるわけではありません。

この点を「現場を知らない無責任な発言」と受け止める人が多かったのです。

3. 国の責任放棄という批判

さらに根深いのは、「子ども食堂の存在自体が政府の社会保障の不備を示している」という認識です。

本来、子どもの貧困対策や居場所づくりは行政の役割であるはずですが、

それを民間の善意に委ねている現状があります。

鈴木氏の発言は「国は何もしていないのに、

利用だけ推奨している」と見られ、

反感を買いました。

生活への影響

では、この議論は一般市民にどのような影響を与えるのでしょうか?

まず、もし「誰でも行ける」との認識が広がれば、利用希望者が急増し、運営側の負担が一層大きくなる可能性があります。

子ども食堂は寄付やボランティアで成り立っており、資金や食材が無尽蔵にあるわけではありません。

結果的に、本当に支援を必要とする子どもたちへの提供が難しくなる懸念があります。

また、会社員や一般家庭にとっても「社会のセーフティネットを誰が担うべきか」という問題は無関係ではありません。

税金が有効に使われず、民間に頼り切りの状態が続けば、最終的には私たち自身の生活にも跳ね返ってくるからです。

ネットやSNSの反応

SNSでは大きく3つの方向で意見が交わされました。

- 強い批判の声

- 「ボランティアの場を政治家のPRに使うな」

- 「国がやるべきことを民間に押し付けている」

- 「“誰でも行ける”は現場を混乱させる」

- 慎重な意見

- 「確かに子ども食堂は多世代交流の場でもある」

- 「意図は理解できるが、言葉の選び方が悪かった」

- 擁護する声

- 「子ども食堂が“貧困家庭限定”ではないことを広めるのは意味がある」

- 「地域の居場所として利用を促すのは良いことでは」

ただし全体としては、批判が圧倒的多数を占めています。

特に運営者やボランティア経験者からの反発は強く、「現場を知らない発言が迷惑をかけている」という実感が共有されていました。

筆者の意見・まとめ

今回の件は、政治家の発言がいかに社会的影響を持つかを改めて示した出来事だと感じます。

鈴木氏の意図自体は「子ども食堂を身近に感じてもらいたい」というポジティブなものだったのかもしれません。

しかし、現場の多様性や負担を理解しないまま「誰でも」と言い切ることは、誤解を広め、かえって運営者を追い詰める結果につながります。

個人的には、政治家が子ども食堂に関わるのであれば、まずすべきは「現場を支える資金や制度づくり」だと考えます。

寄付やボランティア任せではなく、国として子どもの居場所や貧困対策を保障する仕組みを整えることこそが本来の役割です。

子ども食堂は単なる食事の場ではなく、地域をつなぐ大切なコミュニティです。

その価値を守るためには、政治家のパフォーマンスではなく、持続可能な支援策が欠かせません。

今回の議論をきっかけに、私たち市民も「誰のための活動なのか」「国に何を求めるべきか」を考える必要があるのではないでしょうか。

コメント