日本の戦後政治を振り返ると、多くの首相が国の舵取りを担ってきました。

その中でも「国民的人気」を獲得し、時代を象徴する存在となった人物がいます。

ここでは、歴代首相の中でも特に注目される5人を取り上げ、その功績と人気の理由、そして批判点までバランスよく紹介します。

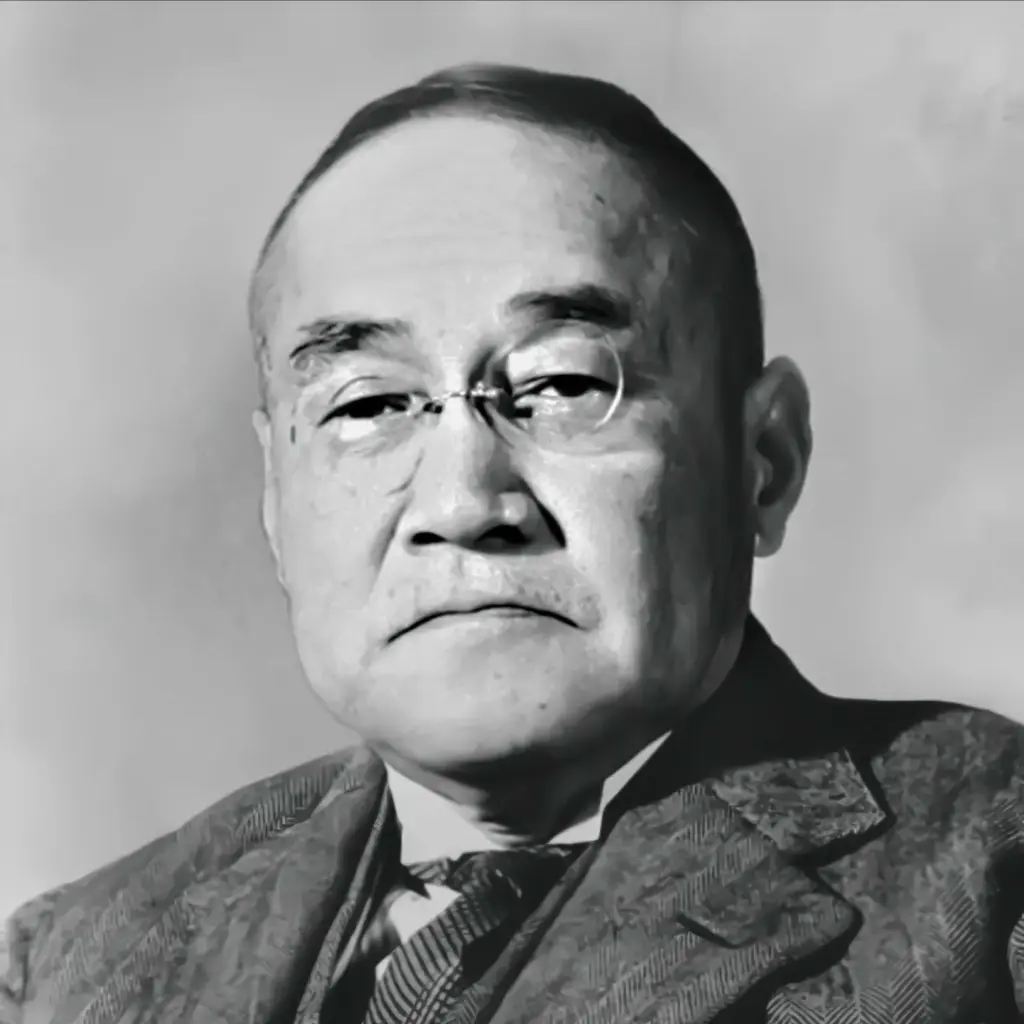

1. 吉田茂 ― 戦後復興と独立回復の立役者

功績

吉田茂(在任期間:1946-1947、1948-1954)は、戦後日本の基礎を築いた偉大な政治家として高く評価されています。

最大の功績は、戦後の混乱期に首相を務め、日本国憲法下での民主政治を定着させたことです。

1951年に締結されたサンフランシスコ講和条約により、日本は占領統治から脱却し、主権国家としての独立を回復しました。

この歴史的な瞬間を実現させたのが吉田首相でした。

また、日米安全保障条約の締結により、日本の安全保障の枠組みを確立しました。

さらに重要なのは、軍事よりも経済復興を優先する「吉田ドクトリン」を掲げたことです。

この政策により、日本は軍事費を抑制し、その分を経済発展に振り向けることができました。

これが後の高度経済成長の土台となったのです。

人気の理由

吉田茂の人気の源泉は、戦後の不安と混乱の中で、安定感を持って国家再建に取り組んだ姿勢にありました。

「ワンマン宰相」と呼ばれた豪放磊落な人柄は、国民に強いリーダーシップの印象を与えました。

また、マッカーサー元帥との対等な関係を築き、占領軍との交渉でも毅然とした態度を示したことが、多くの国民の支持を集めました。

戦後復興への道筋を明確に示し、国民に希望を与えた点も高く評価されています。

批判点

一方で、吉田政治には批判的な見方もあります。

最大の批判は、米国依存が強く、独自外交に乏しいという点です。

日米安保体制への依存が強すぎることで、自主独立の外交政策が制約されたとの指摘があります。

また、保守的すぎる政治姿勢により、憲法改正や再軍備を求める勢力からは

「護憲・非武装」路線が批判されました。

労働運動への強硬な対応も、進歩的な勢力から反発を招きました。

2. 池田勇人 ― 「所得倍増計画」で国民の夢を描いた宰相

功績

池田勇人首相(在任期間:1960-1964)の名を不朽にした最大の功績は、1960年に打ち出した「国民所得倍増計画」です。

10年間で国民の生活水準を飛躍的に向上させるという野心的な目標は、実際には7年で達成されました。

この政策により、日本は年平均約10%という驚異的な経済成長率を記録し、世界から「東洋の奇跡」と称賛されました。

池田政権は経済成長を最優先とする政策運営を行い、高度経済成長時代の幕を開けました。

教育や科学技術への投資も重視し、人材育成と技術革新を通じた未来志向の政策を推進しました。これにより、日本の産業競争力が飛躍的に向上し、製造業を中心とした経済大国への道筋を築きました。

人気の理由

池田首相の人気は、何よりも国民が経済成長を実感できる時代を作り出したことにあります。

「所得倍増」という分かりやすいスローガンは、戦後復興を成し遂げた国民に新たな「夢」と「希望」を与えました。

「寛容と忍耐」を政治信条とし、対立よりも協調を重視する穏健な政治スタイルも多くの国民に受け入れられました。

「貧乏人は麦を食え」という失言で一時批判を浴びましたが、その後の経済政策の成功により、実直で有能な政治家としての評価を得ました。

批判点

しかし、池田政策には深刻な副作用もありました。

急速な工業化により、四日市ぜんそくや水俣病などの公害問題が深刻化しました。

経済成長を優先するあまり、環境保護が軽視されたのです。

また、都市部への人口集中により過密化が進行し、住宅不足や交通渋滞などの都市問題が顕在化しました。

経済一辺倒の政策により、社会保障制度の整備が遅れたことも批判されました。

地方と都市部の格差拡大も、この時代の負の遺産となりました。

3. 中曽根康弘 ― 改革と国際的存在感

功績

中曽根康弘首相(在任期間:1982-1987)は「戦後政治の総決算」をスローガンに掲げ、大胆な改革を断行しました。

最大の功績は行政改革であり、国鉄、電電公社、専売公社の民営化を実現しました。

これらの改革により、非効率な国営企業を競争力のある民間企業に転換させました。

国際外交面では、レーガン米大統領との個人的な信頼関係「ロン・ヤス関係」を築き、日米同盟を新たな段階に押し上げました。

ベルサイユ・サミットでは先進国首脳として堂々と発言し、日本の国際的地位向上に大きく貢献しました。

教育改革にも積極的に取り組み、臨時教育審議会を設置して21世紀を見据えた教育政策を検討しました。

また、文化政策にも力を注ぎ、日本の文化的魅力を世界に発信する取り組みを推進しました。

人気の理由

中曽根首相の人気は、改革派政治家としての強いリーダーシップにありました。

従来の自民党政治とは一線を画した改革姿勢は、多くの国民から「変化への期待」を集めました。

5年間という長期安定政権を築き、一貫した政策を推進できたことも評価されました。

国際舞台でも堂々と渡り合う姿勢は、「強い日本」を求める国民の心に響きました。メディアを巧みに活用した情報発信も、高い支持率維持に貢献しました。

批判点

中曽根政治への批判も少なくありません。

国鉄民営化に伴う大規模なリストラにより、多くの労働者が職を失いました。

また、民営化が格差拡大の一因となったという指摘もあります。

金融緩和政策により、地価と株価の異常な高騰を招き、後のバブル経済への道を開いたという批判も強くあります。

教科書検定問題や靖国神社参拝問題では、近隣諸国との関係を悪化させる結果となりました。

4. 小泉純一郎 ― 郵政民営化とカリスマ性

功績

小泉純一郎首相(在任期間:2001-2006)は「自民党をぶっ壊す」という衝撃的な宣言とともに登場し、聖域なき構造改革を推進しました。

最大の政治的成果は郵政民営化の実現です。

340兆円の巨額資金を民間部門に開放するこの改革は、日本の金融システムに大きな変化をもたらしました。

外交面では、2002年の北朝鮮訪問を実現し、拉致被害者5人の帰国を実現させました。

この歴史的な首脳会談により、長年の懸案であった日朝関係に新たな局面を切り開きました。

経済政策では、不良債権処理を加速させ、金融システムの健全化を推進しました。

また、規制緩和を積極的に進め、市場原理に基づく経済構造への転換を図りました。

人気の理由

小泉首相の圧倒的な人気の源泉は、従来の政治家とは全く異なるキャラクターにありました。

「改革なくして成長なし」「米百俵」など印象的なフレーズを多用し、国民に強いメッセージを発信しました。

メディア戦略にも長け、テレビを巧みに活用した「劇場型政治」を展開しました。

反対派議員に「刺客」を送る2005年の衆院選は、政治をエンターテイメント化し、若者から高齢者まで幅広い層の関心を集めました。

既存の政治システムに挑戦する姿勢は、政治に失望していた国民に新鮮な印象を与え、高い支持率を維持する要因となりました。

批判点

しかし、小泉改革には深刻な副作用もありました。

構造改革により、正規雇用と非正規雇用の格差が拡大し、「ワーキングプア」という新たな社会問題を生み出しました。

地方切り捨て政策により、三位一体改革による地方交付税削減で地方経済が疲弊しました。

公共事業の削減も地方の雇用を直撃し、都市と地方の格差が拡大しました。

また、社会保障制度の見直しにより、高齢者や低所得者の負担が増加し、セーフティネットの機能が低下したという批判も強くあります。

5. 安倍晋三 ― 戦後最長政権と外交力

功績

安倍晋三首相(第一次:2006-2007、第二次:2012-2020)は通算8年8ヶ月という戦後最長の政権を維持し、多くの政策課題に取り組みました。

最大の功績は「アベノミクス」と呼ばれる経済政策です。

大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」により、デフレ脱却と経済再生を目指しました。

安全保障政策では、平和安全法制(安全保障関連法)を成立させ、集団的自衛権の行使を部分的に容認しました。

この法改正により、日米同盟の実効性が高まったと評価されています。

外交面では、「積極的平和主義」を掲げ、国際社会での日本のプレゼンス向上に努めました。

トランプ大統領との個人的関係構築や、インド太平洋戦略の提唱など、戦略的外交を展開しました。

人気の理由

安倍首相の人気は、まず長期安定政権による政治的安定感にありました。

頻繁な首相交代に疲れていた国民にとって、一貫した政策を推進できるリーダーシップは高く評価されました。

「美しい国」「強い日本を取り戻す」といったナショナリスティックなメッセージは、保守層の強い支持を集めました。

また、経済界からも企業収益改善や株価上昇により高い評価を得ました。

国際舞台での存在感も人気の要因でした。

G7サミットでの積極的発言や、各国首脳との友好関係構築は、「外交の安倍」という評価につながりました。

批判点

一方で、安倍政権への批判も数多くありました。

「森友・加計学園問題」「桜を見る会」問題など、権力の私物化疑惑への対応に批判が集中しました。

国会での答弁姿勢や文書管理のあり方についても厳しい指摘がありました。

経済政策面では、アベノミクスの効果が限定的であったという批判があります。

2%のインフレ目標は達成されず、実質賃金の向上も十分ではありませんでした。

また、格差拡大や少子化対策の不十分さも指摘されました。

憲法改正への強い意欲は、護憲派からの強い反発を招きました。

特定秘密保護法や共謀罪法の成立など、市民の自由を制約するような法改正への批判も根強くありました。

まとめ

吉田茂から安倍晋三まで、それぞれの首相は時代の要請に応じたリーダーシップを発揮してきました。

戦後復興、高度経済成長、構造改革、グローバル化対応など、各時代の課題に向き合いながら、日本の政治と社会を形作ってきました。

これらの首相に共通するのは、明確なビジョンを持ち、それを国民に分かりやすく伝える能力に長けていたことです。

同時に、大きな功績を残した政治家ほど、その政策の副作用や限界も浮き彫りになっています。

功績と同時に批判も抱えながら、日本の民主政治を発展させてきた彼らの存在は、私たちに「リーダーシップとは何か」「政治に何を求めるべきか」を問い続けています。

歴史の評価は時間とともに変化しますが、これらの首相たちが日本の歩みに与えた影響は、今後も長く記憶され続けることでしょう。

コメント