土用の丑の日にはウナギ、というのが日本の夏の風物詩としてしられています。

そんな日本人の食文化に大きな影響を与えるかもしれないニュースが飛び込んできました。

ワシントン条約事務局が、ニホンウナギを含むすべての食用ウナギを国際取引の規制対象にするべきだとする勧告を公表したのです。

この勧告が採択されれば、日本で流通するウナギの価格が大幅に上がる可能性があります。

今回は、その背景と日本への影響をわかりやすく解説します。

ニホンウナギ規制とは?ワシントン条約の勧告内容

今回の動きの発端は、EU(欧州連合)などが出した提案です。

提案の内容は、食用ウナギを含む全種をワシントン条約(CITES)の規制対象に追加するというもの。

この提案について、ワシントン条約事務局が「採択を勧告する」との最終評価を出しました。

この最終評価が意味するのは、「規制の方向性を支持する」ということ。

最終的な採択は、2025年11~12月にウズベキスタンで開かれる締約国会議で決定されます。

投票国の3分の2以上が賛成すれば、正式に規制が採択され、国際取引は許可制に移行します。

もしそうなれば、ウナギの輸出入が大きく制限され、流通コストが増えることは避けられません。

うなぎは養殖されているから影響ないのでは?

店頭に行くと天然うなぎと養殖うなぎが売られていることがあると思います。

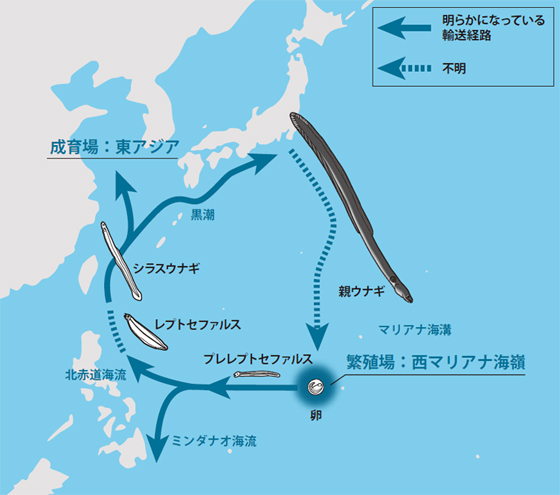

しかしうなぎの繁殖には謎が多く生態が解明されていませんでした。

近年ようやく、産卵場所がマリアナ海峡だということが判明し、

そこから潮に乗って日本にきていることがわかりました。

卵→プレレプトセファルス→レプトセファルス

→シラスウナギ→クロコ→黄うなぎ→銀うなぎ

というように成長しますが、レプトセファルス→シラスうなぎの成長過程

銀うなぎ→産卵までの流れはいまだに謎に包まれています。

そのため、うなぎの養殖業者はシラスウナギを購入してそこから養殖させています。

ワシントン条約が適応されるとこのシラスウナギの購入に制限がかかるようになります。

- レプトセファルス→シラスうなぎの成長過程の謎

- 銀うなぎ→産卵までの流れの謎

- 養殖業者はシラスウナギを購入して養殖

- シラスウナギの購入に制限がかかる

日本の立場:「資源は十分にある」と強く反対

日本は世界でも有数のウナギ消費国です。

国内で消費されるウナギの多くは輸入に頼っており、特に中国・台湾・韓国からの輸入が中心です。

今回の勧告に対して、日本政府は明確に反対の姿勢を示しています。

その主張はこうです。

「ニホンウナギの資源量は十分に確保されており、国際取引による絶滅の恐れはない」

日本は中国や韓国と共同で資源管理を行っており、過剰な乱獲を防ぐ取り組みも進めているとしています。

そのため、「国際的な規制で縛る必要はない」という立場を取っているのです。

日本、中国、韓国の三国は連携して、この提案の否決を目指す構えです。

EUが提案する理由:環境保護と乱獲防止

では、なぜEUはウナギの国際取引規制を提案したのでしょうか?

背景には、環境保護と乱獲防止の問題があります。

過去、ヨーロッパでは「ヨーロッパウナギ」が乱獲や生息環境の悪化によって激減し、

すでに「ヨーロッパウナギ」はワシントン条約の規制対象となっています。

また、シラスウナギ(ウナギの稚魚)の密漁や密輸も世界的な問題です。

魚食が世界的に有名になったせいで、実は国際的な密輸ネットワークに狙われており、

違法取引による乱獲が資源をさらに減らしているとされています。

EUとしては、こうした状況を踏まえて

「世界的に食用ウナギを規制し、資源を守る必要がある」と判断したわけです。

採択されたらどうなる?日本への影響を整理

もしこの規制案が採択されれば、日本の食卓や経済にはさまざまな影響が出ると予想されます。

1. ウナギの価格が高騰する可能性

輸入が許可制になると、流通量が減り、価格は上昇します。

スーパーや飲食店で販売される「うな重」「うな丼」なども値上げされる可能性が高いです。

すでに国産ウナギも高騰傾向にありますが、輸入規制が加われば、さらなる価格上昇が避けられません。

2. 国内養殖業者の経営が圧迫

日本国内で養殖されるウナギの多くは、海外から輸入したシラスウナギを使用しています。

そのため輸入が制限されると、養殖業者が仕入れに困り、生産コストが上がるおそれがあります。

3. 外食産業への打撃

うなぎ専門店はもちろん、回転寿司や定食チェーンでもウナギは人気メニュー。

価格高騰で販売を縮小せざるを得ない店舗が出てくるかもしれません。

一方で、国産ウナギの価値が上がるチャンスと見る声もあります。

国内生産を強化し、持続可能な形でブランド化できれば、新たなビジネスチャンスにもなり得ます。

日本の食文化と環境保護のはざまで

ウナギは日本人にとって単なる食材ではありません。

土用の丑の日に食べる風習や、江戸時代から続くウナギ料理文化は、日本のアイデンティティの一部です。

しかし同時に、地球規模で資源を守る動きも無視できません。

ニホンウナギはすでに環境省のレッドリストで「絶滅危惧種」に指定されています。

つまり、日本としても「これ以上資源を減らさない」ための努力が求められているのです。

そのため、今後の課題は「規制をどう回避するか」ではなく、

「持続可能なウナギ文化をどう守るか」に移っていくべきでしょう。

たとえば――

- 養殖ウナギの完全人工ふ化技術の確立

- 密漁・密輸の徹底的な取り締まり

- 消費者が「サステナブル認証」のウナギを選ぶ意識改革

こうした取り組みが、文化と環境の両立に欠かせません。

今後のスケジュールと注目ポイント

今回の勧告は「最終判断」ではなく、あくまで「採択を勧める評価」にすぎません。

本決定は、2025年11〜12月にウズベキスタンで開かれる締約国会議(COP20)で行われます。

採択には投票国の3分の2以上の賛成が必要です。

日本・中国・韓国が反対する一方、EUや環境団体は強く推進しており、

投票の行方は世界的に注目されています。

結果次第では、日本のウナギ市場が大きく変わる可能性があります。

まとめ:ウナギの未来を守るのは私たち一人ひとり

今回の勧告は、日本のウナギ文化にとって大きな分岐点になるかもしれません。

輸出入規制によって価格が上がるだけでなく、

「ウナギを食べること」そのものの意味が問われています。

ただし、これは悲観すべき話ではありません。

持続可能な養殖技術の発展や、環境保全意識の高まりによって、

“未来の子どもたちもウナギを食べられる社会”を作ることは可能です。

いま私たちができることは、

「安いから」「手軽だから」ではなく、

「資源を守る」という視点で選ぶ消費行動を意識すること。

一匹のウナギの背後には、

自然、文化、そして国際社会の思惑が複雑に絡み合っています。

ウナギの未来を守るのは、政府だけではなく、

私たち一人ひとりの選択にかかっているのかもしれません。

コメント